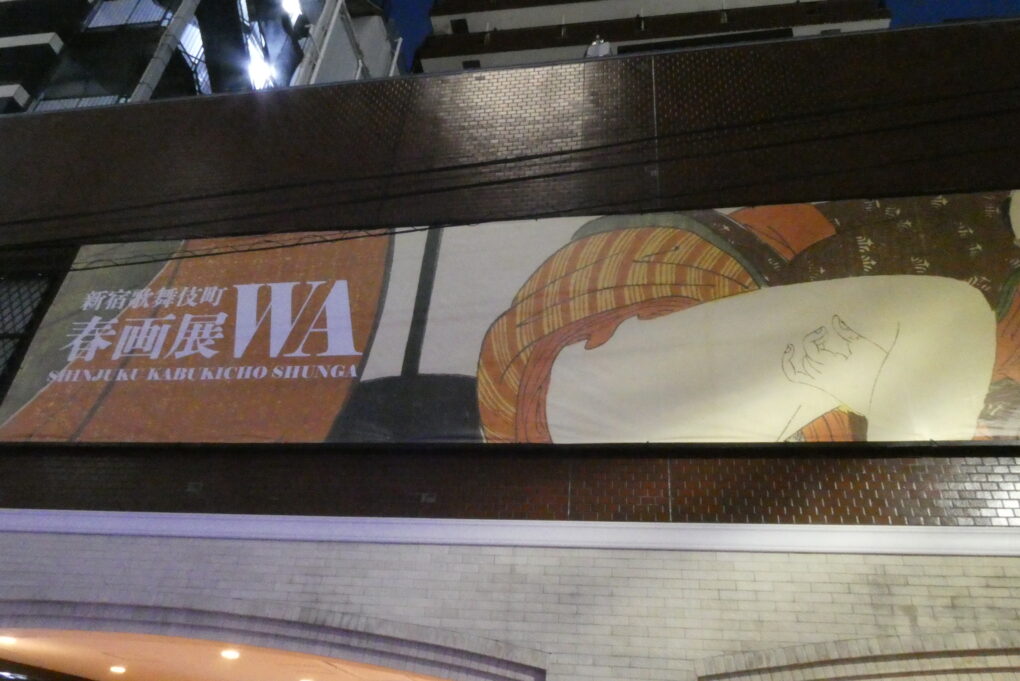

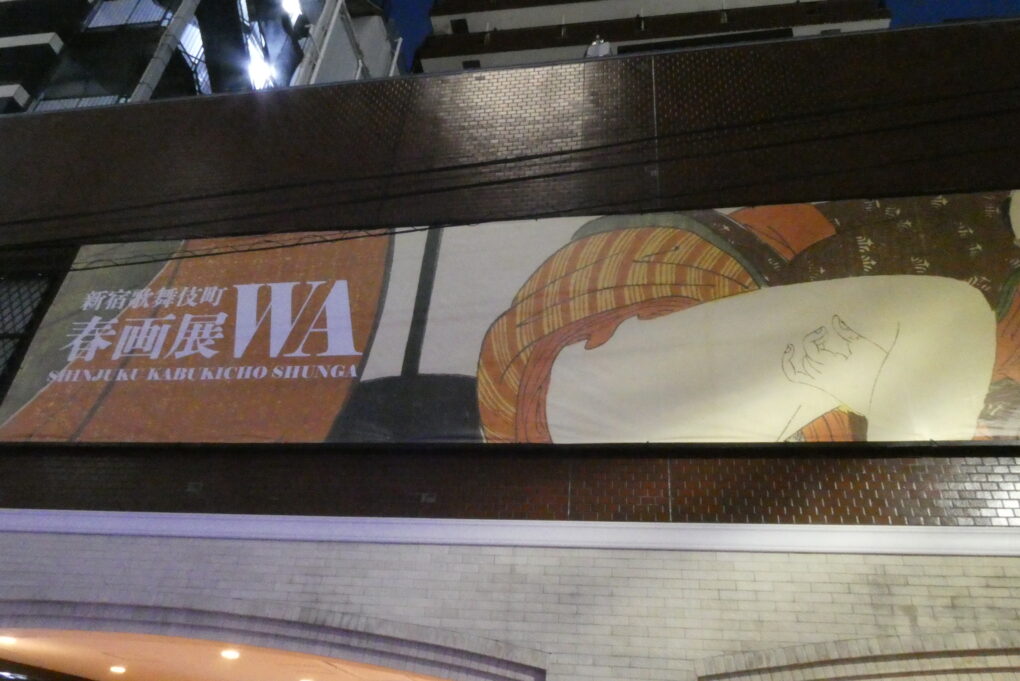

様々な作風・形態の春画が目白押し 新宿歌舞伎町春画展WA

新宿歌舞伎町で春画展が開催される

2025年7月26日から期間限定で、歌舞伎町で春画の展覧会『新宿歌舞伎町春画展WA』が開催されている。

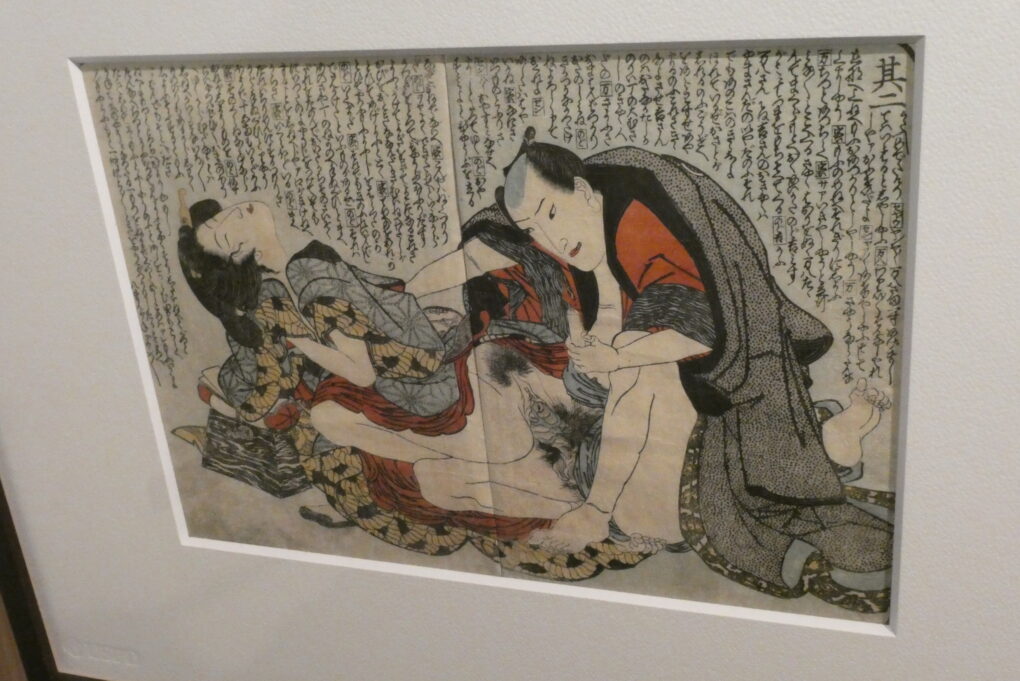

春画は、性的描写のある江戸時代の浮世絵だ。

内容的な性質からか、大掛かりな展覧会は滅多に行われない。

貴重なこの展覧会では、約100点のコレクションが展示される。

展示内容は、8月31日までの前期と9月30日までの後期に分かれている。

来場には日時指定予約が必要で、チケット代は2,200円だ。

また、18歳未満は鑑賞できない。

なお、全作品について写真・動画撮影が認められている。(フラッシュ撮影は禁止)

見どころ1.時代や絵師による多様な作風が味わえる

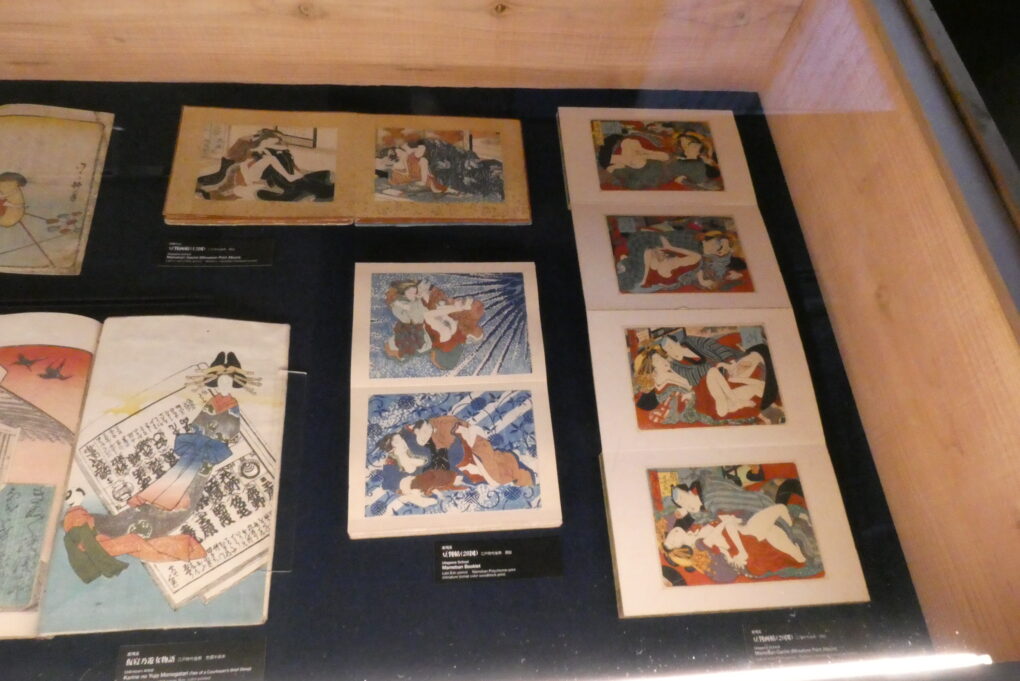

一口に春画といっても、江戸のいつ頃に描かれたか、誰によって作られたかで、作風が異なる。

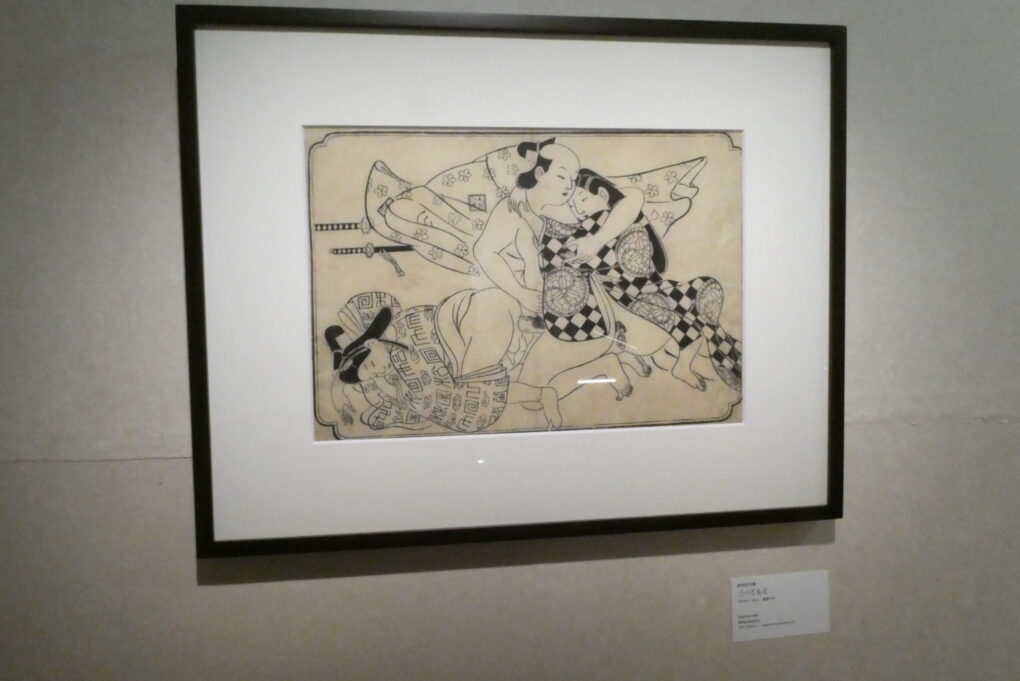

時代により、多色使いの作品だけでなく、着色せず線だけで描いた作品や、あえて赤色を使わない作品もある。

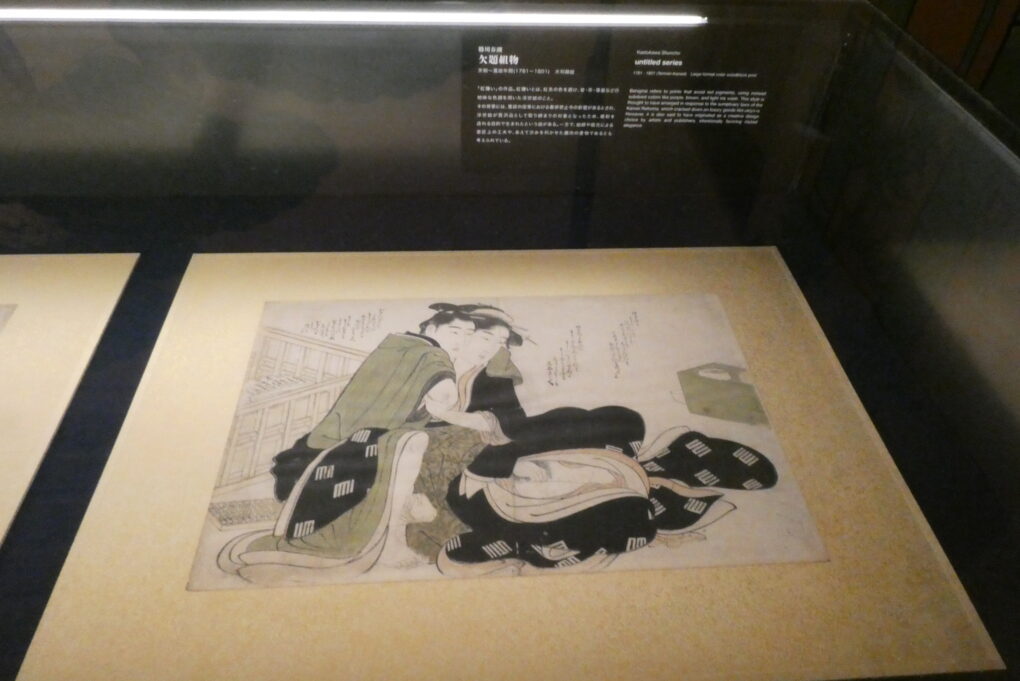

また絵師に着目すると、喜多川歌麿や葛飾北斎といった有名人の作品もあれば、名前が残っていない人の作品もある。

線だけで描いた作品は、全体的に素朴さが漂う。

平面的で、遠目には性描写に見えない。

赤色を使わない作品(紅嫌い)は、浮世絵が贅沢品として取り締まりの対象となった時代に、規制を免れるために生まれたと言われている。

赤色がないだけで、侘び錆びを感じさせる。

絵師に関しては、有名人だから上手い、名前が残っていない人だから下手ということはない。

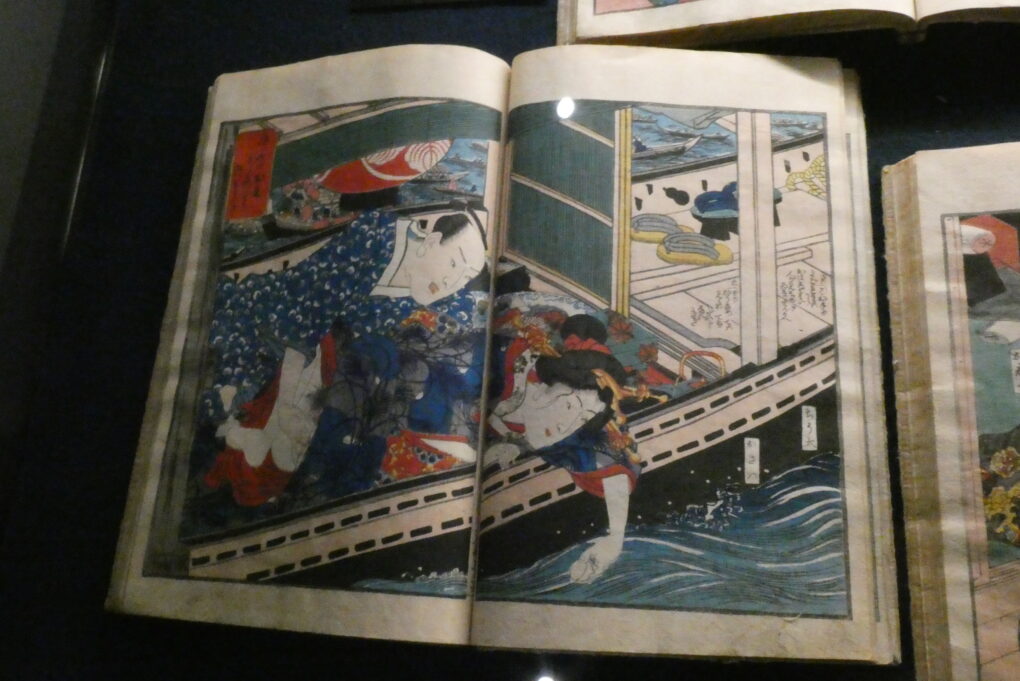

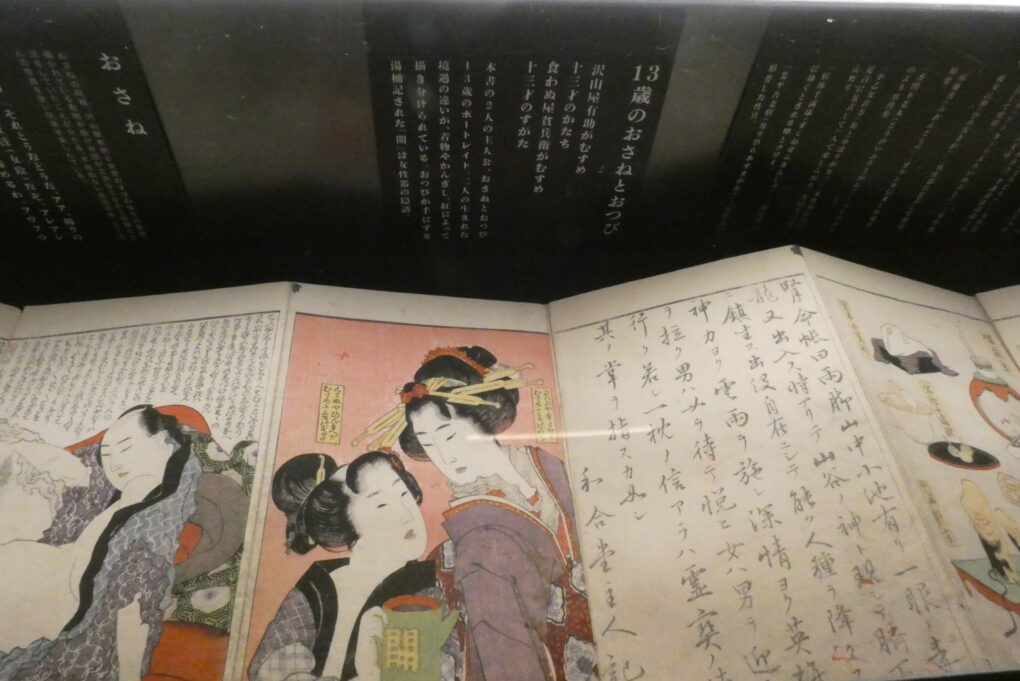

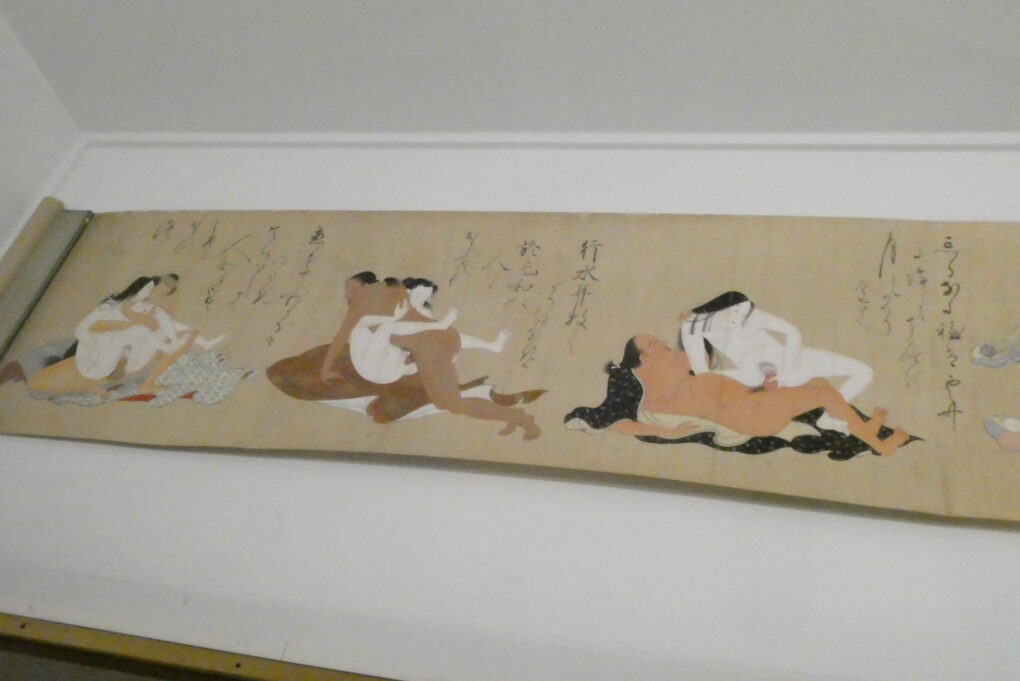

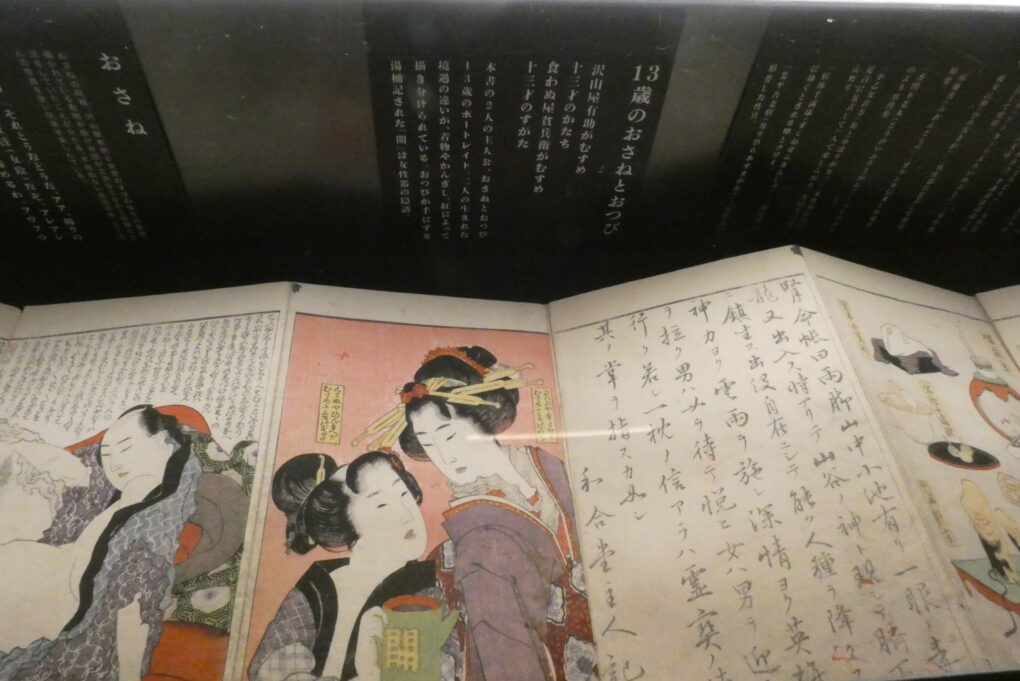

とはいえ、葛飾北斎の『万福和合神』は、他の作品にはない風情とストーリー性が感じられる。

裕福な女性と貧乏な女性、それぞれの13歳から30歳までの性遍歴を描いた絵巻だ。

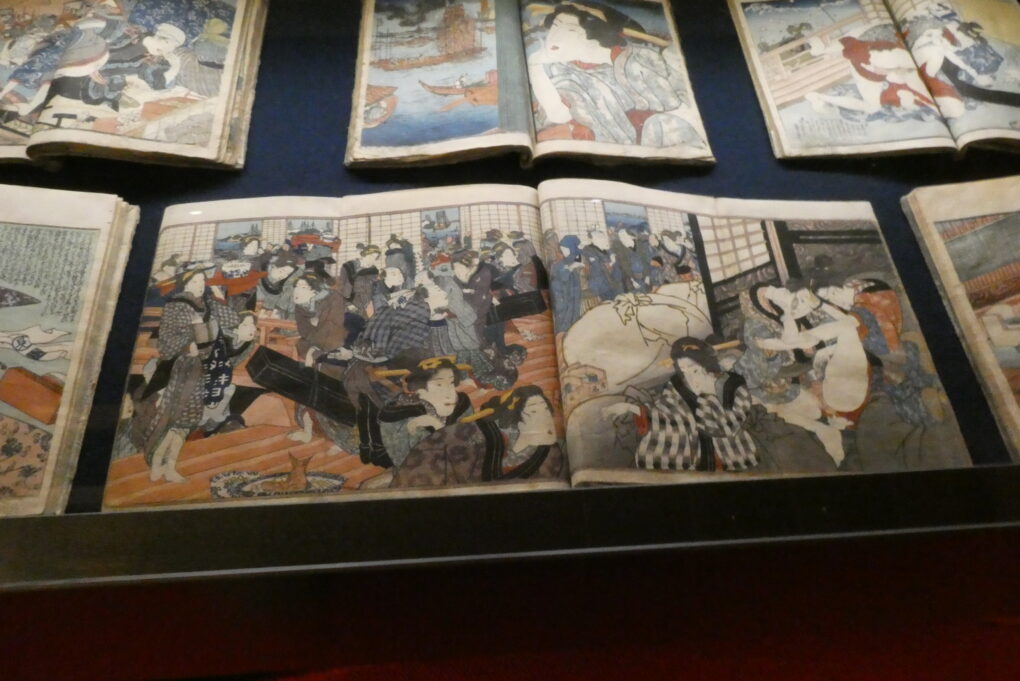

見どころ2.冊子や短冊など色々な形態があるのが分かる

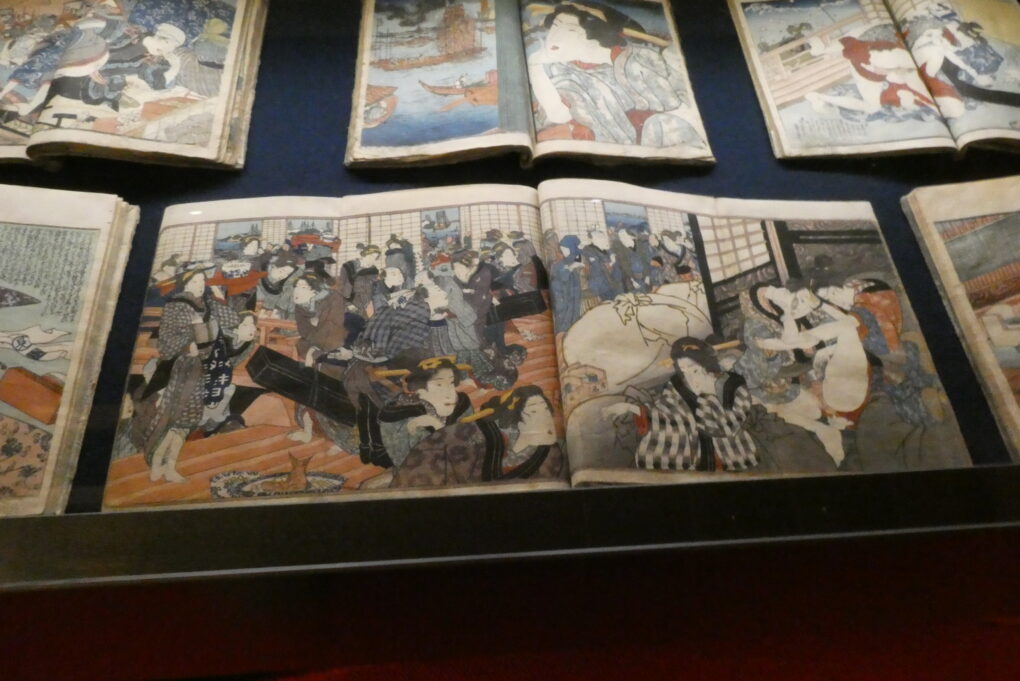

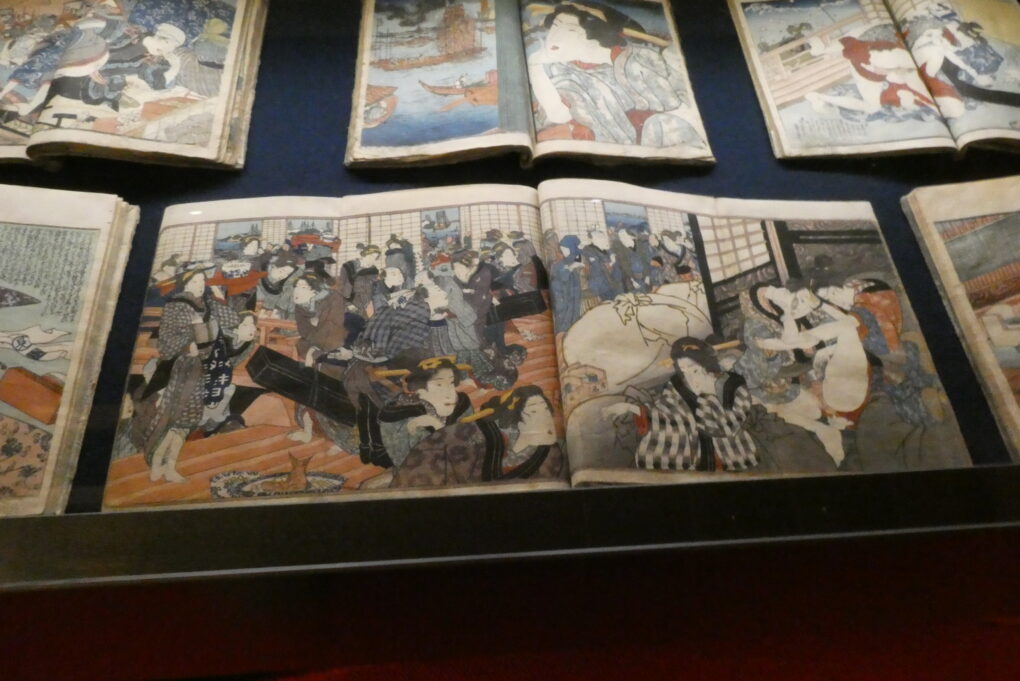

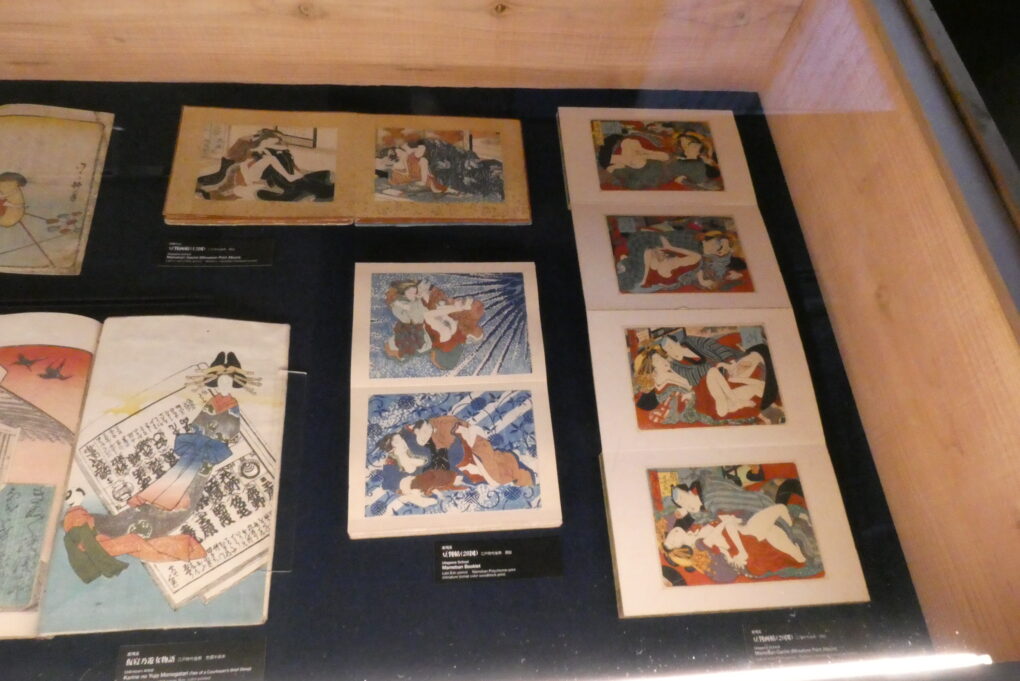

春画の多くは普通の絵画と同様、一枚絵になっている。

しかし今回の展示の半分ほどは、一枚絵以外の形態の作品が占めている。

特に、糸綴じの冊子が多い。

冊子形式の作品は、「画集のように鑑賞できるんだ」「この次のページにはどんな絵があるんだろう」と想像を膨らませることができる。

他には、紙を蛇腹にした作品や巻物の作品もある。

『万福和合神』のように物語になっている作品もあれば、単に同じような描写を並べただけの作品もある。

どちらも、広げるといくつもの男女の図が並んでいるため、迫力がある。

さらには、細い短冊に精巧な性描写が描かれた作品もある。

よくこんな小さい所に描いたなぁ、と感心してしまう。

小さくとも、じっと眺めて世界観に浸ることができる。

見どころ3.能舞台やベロアのソファで作品をじっくり鑑賞できる

展覧の会場は、2ヶ所に分かれている。

第一会場は歌舞伎町能舞台、第二会場はホストクラブのラウンジだ。

第一会場では、壁面や客席に当たる部分だけでなく、一段高くなった舞台にもところ狭しと作品が飾られている。

舞台では、座って眺めることが可能だ。

第二会場は、ベロアのソファがコの字に設置された空間だ。

作品は、壁面やテーブルに飾られている。

立って鑑賞するだけでなく、ふかふかのソファに腰掛けて鑑賞もできる。

普通のギャラリーではなく、特殊な空間を使用している点にも注目だ。

特に面白かった作品

個人的に印象に残っているのは、「センリキヤウ」という2枚で一組の作品だ。

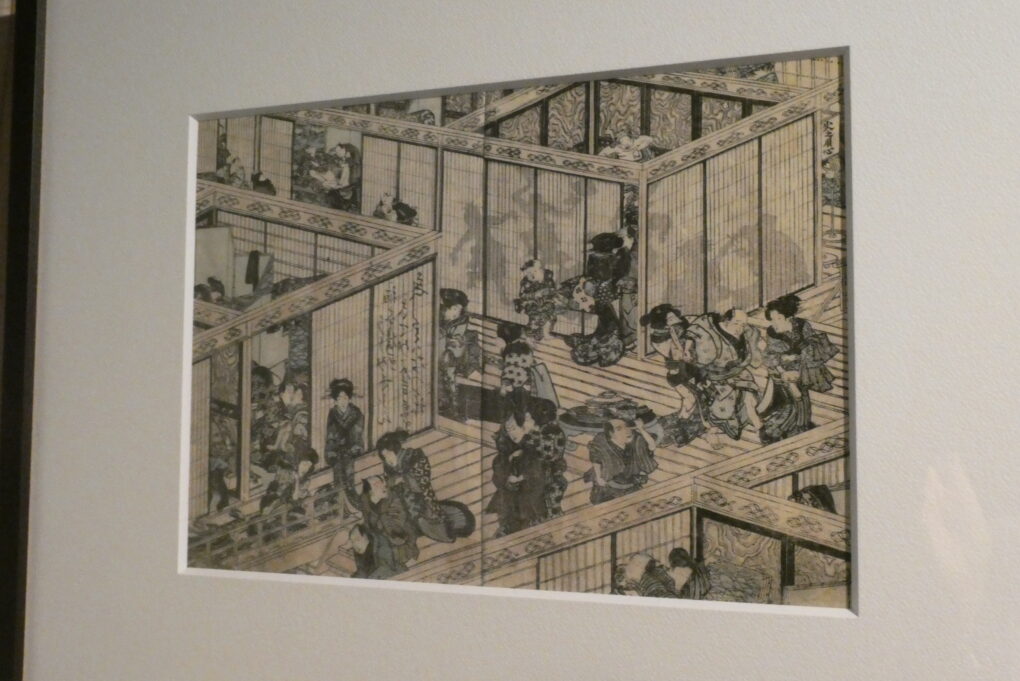

1枚は様々な人々を俯瞰して緻密に描いたもの、もう1枚は男女の性描写を描いたものから成る。

男女の絵を先に見てから、俯瞰した絵をよく見ると、同じ男女の描写がある、と気づく。

例えば、蝋燭を持った男とのけぞる女の絵がある。

俯瞰図に目を移すと、障子で仕切られたいくつもの部屋と廊下に人がいる様子が描かれている。

その中のひとりひとりを見ていくと、左上の部屋に先に見た絵の男女がいるのが分かる。

『ウォーリーを探せ!』より何百年も昔に、俯瞰図から何かを探すイラストがあったことに驚きだ。

見つけた時は「あっ、これだ!」と思わずニヤッとしてしまった。

まとめ

私は春画について、熱海秘宝館や珍宝館などの展示を見ていたので、よく知っていたつもりでいた。

しかし今回の展示を通して、春画のほんの一部しか見ていなかったと痛感し、奥深さが分かった。

また、能舞台やホストクラブといった普段訪れない空間が、春画の魅力を引き立てていた。

最終日は9月30日なので、気になる人は是非訪れて欲しい。

2025年8月探訪